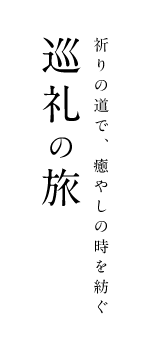

四国八十八ヶ所の巡礼に役立つ、参拝の基礎知識をご紹介します。服装や巡礼用品、納札の書き方、参拝の仕方、お遍路の心得、よくあるご質問を確認して、巡礼の旅へ出ましょう。

身支度と心を整えて、

いざ、心癒される巡礼の旅へいかん

巡礼の服装・巡礼用品

巡礼の服装はできるだけ軽装がおすすめ

服装は白装束が本来のものでしたが、今はハイキング姿のようなできるだけ軽装なものがよいでしょう。女性の方はスカートは避けスラックスなど動きやすいものをおすすめいたします。履き物は履きなれた運動靴、スニーカーが最適です。雨具(傘、合羽)もお忘れなく。巡礼用品はツアー当日購入できます

巡拝用品は第1回ツアー当日、巡拝前にご案内いたします。またお近くの巡拝用品専門店でも購入できます。※巡拝用品は、白衣・数珠・ずだ袋・納経帳・納経軸をご用意される方が多いです。(数珠はご自分でお持ちのものでも可)

①金剛杖・杖袋 お大師さまの分身として大切に護持し、巡拝には必需品です。

②白 衣 お遍路さんの正装です。白装束で身を清めてお参りください。

③輪袈裟 巡礼者の必需品です。仏教に帰依する意味で着けます。

④納 札 このお札に住所、氏名、年齢を記入し本堂、大師堂に納めます。

⑤ずだ袋 お賽銭、勤行本、ローソク、線香など小物を入れるのに便利です。

⑥納札入れ 取り出しやすいようにしてある納札専用の入れ物です。

鈴の音は煩悩を払いのけて、清浄な心の活動を助ける響きと言われます。

⑧その他 数珠、手甲、脚絆、菅笠などは、かつての標準的な装束です。

参拝の仕方

『身支度』

参拝の正装は、上着の上から白衣(または、おいずる)を羽織り、輪袈裟を首にかけることですが、輪袈裟のみの略装でも問題ありません。お経本と納札、数珠、お賽銭、火を点けるためのライターもお忘れなく。

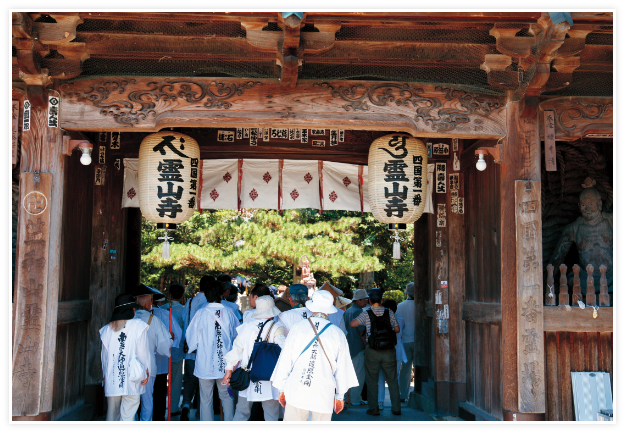

『入山(お寺に入る)』

お寺に入る際、山門の前で手を合わせ一礼を。菅笠以外は、脱帽するようにしましょう。

『身を清める』

山門をくぐった後、手水鉢にて手を洗い、口をすすぎます。その際、ひしゃくに直接口を付けず、必ず水をご自身の手に一度取ってからすすいでください。水が流れていない場合は、手のみ清めるようにしましょう。

『鐘をつく』

お寺に入り、ゆっくり静かに一人一打します。鐘をつけないお寺もありますので、先達または僧侶の指示を仰いでから、つくようにしましょう。お寺を出る時に鐘をつく「戻り鐘」は、縁起が良くないのでやめましょう。

『灯明・線香を

立てる』

灯明は、本堂、大師堂各1本、手前から立てず、灯明の上段、奥から立てるようにします。ご自身のライターで着火するようにしましょう。線香は、本堂、大師堂各3本、手前や脇ではなく、中央に3本まとめて立てます。現在、過去、未来の三世の仏様にお供えする、仏・法・僧に帰依(弟子になる、従うという意味)するという意味から、線香は3本立てます。

『お賽銭』

5~25円を目安に、静かに添えるように賽銭箱に入れます。遠くから投げ銭しないようにしましょう。

『合掌・読経』

先達とともに本尊・宝号を念じ、合掌しながら読経します。

①開経偈 ②懺悔文 ③三帰 ④三竟 ⑤十善戒 ⑥発菩提心真言(3回) ⑦三昧耶戒真言(3回) ⑧般若心経 ⑨御本尊御真言(3回) ⑩光明真言(3回) ⑪高祖弘法大師御宝号(3回) ⑫回向文

『大師堂参拝』

本堂と同様、大師堂にも参拝します。

『合掌一礼』

山門を出る前に、合掌一礼します。

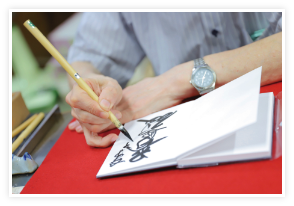

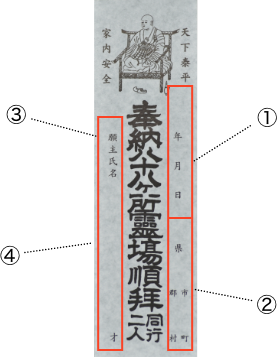

納札の書き方

家内安全など諸願成就を祈って参拝の時、巡拝年月日、住所、氏名を記入し、

本堂・大師堂にそれぞれに一枚納めます。

①巡拝年月日 正確な日付をご記入いただいても結構ですが、例として「令和4年9月吉日」などとご記入いただいても結構です。

②住所

番地までは必要ありません。

例として、東京都港区、千葉県市川市、神奈川県横浜市などのご記入で十分です。

③氏名 ご参加されるご本人の名前を書き入れます。年齢は満年齢でも数え年でも、どちらでも結構です。

④願い事 願い事は裏面にご記入ください。

お遍路の心得

道中のお経の中にある「十善戒」という、十の教え。弘法大師は「諸戒は十善を本とする」と説いており、身(からだ)と口(くち)と意(こころ)のはたらきを正しく保ちながら生きていくことを心に誓い、実践することを指します。

-

- 不殺生(ふせっしょう)

- 故意に生き物を殺さない。

-

- 不悪口(ふあっく)

- 悪口を使わない。

-

- 不偸盗(ふちゅうとう)

- 盗みをしない。

-

- 不両舌(ふりょうぜつ)

- 二枚舌を使わない。

-

- 不邪淫(ふじゃいん)

- ふしだらなことをしない。

-

- 不慳貪(ふけんどん)

- 異常な欲を持たない。

-

- 不妄語(ふもうご)

- 嘘をつかない。

-

- 不瞋恚(ふしんに)

- ねたまない。

-

- 不綺語(ふきご)

- お世辞を言わない。

-

- 不邪見(ふじゃけん)

- 誤った見解を持たない。

- 摂取不捨のご誓願を信じ、同行二人の信仰に励みましょう。

- 「悩めるもの、苦しむものが最後の一人になるまで救い尽くすであろう」という、お大師さんの言葉を信じ、道中は常に「お大師さん」と寝食を共にする思いでお参りしましょう。

- 何事も修行と心得、愚痴・妄言を慎みましょう。

- お経にある「千年の功徳もわずかの怒りに消える」という教え。道中のアクシデントは、自らに与えられた試練・修行だと受け止め、心を安らかにし、愚痴や虚言を言わないよう努めましょう。

- 現世利益の霊験を信じ、八十八使の煩悩を消滅しましょう。

- 現世利益は、お金儲けや出世など世俗的な欲望を満たすことではなく、この世で受ける「仏の恵み」のこと。 仏の恵みを信じ、巡拝で88の煩悩を一つずつ消し去っていこうという意味です。

参拝のよくある質問

四国遍路とは?

基本的な服装はどんなもの?

巡拝用品で何か必要なものは?

お賽銭は準備していく?

お線香・ローソクは準備していく?

納札はどこに納める?

納経はいくらかかる?

先達とは?

一人参加の方はいる?

必ず月1回参加して連続参加しないといけない?

なるべく早く満願(結願)したいのだけど必ず1番から順番にまわらないといけない?

満願後の帳面・白衣(笈摺)・お軸はどうしたらいい?

費用は全部でいくら位かかる?

添乗員さんが御朱印を代行してくれるという事だけどそれはどういう意味?

今回ツアーに一緒に来れなかった友人の分も添乗員さんに代行朱印をお願いしたい。

体力的に心配です。

大荷物でも大丈夫?

せっかく四国まで行くから観光名所や地元料理も楽しみたい。

真言宗ではないけどお遍路をしてもいいの?

お経を唱えた事がないし、お参りの仕方も分からない。